| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

- 김포시

- 안양시장

- 피아노

- 최규태

- 소비자저널협동조합

- 강남 소비자저널

- 창경포럼

- kn541

- 케이클래식

- 강남구

- 전우와함께

- 용인소비자저널 #최규태기자

- 용인소비자저널

- 최규태기자

- 고양특례시

- 창업경영포럼

- 강남구 소비자저널

- 클래식

- 음악

- 고양시

- 정봉수 노무사

- 안양

- 정봉수 박사

- 안양시청

- 소협

- 정차조 회장

- 탁계석

- 강남노무법인

- 정봉수 칼럼

- 안양시

- Today

- Total

<공식> 창업경영포럼 ESM소비자평가단 대상 소비자저널 보도자료

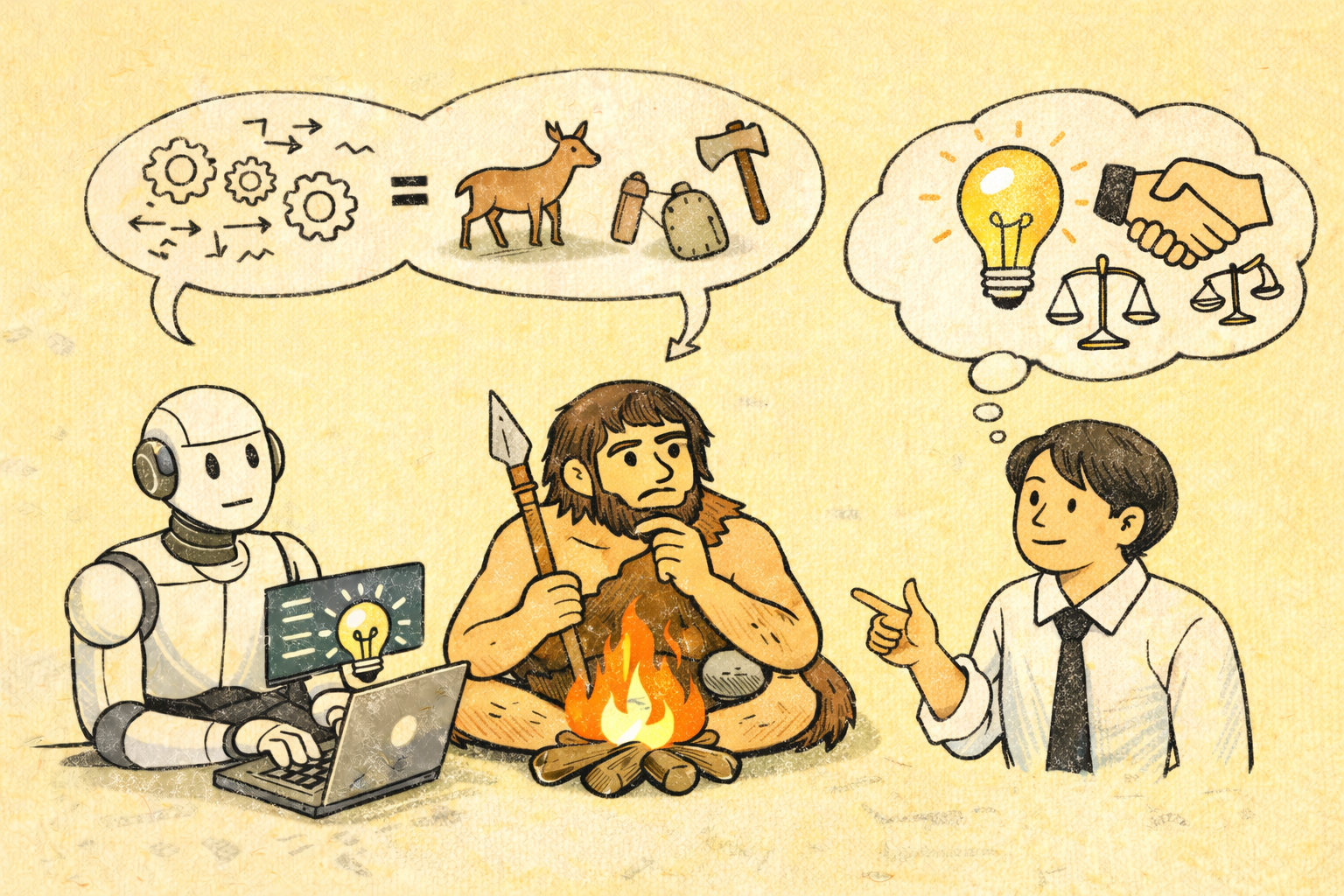

[인인칼럼:유준형] 기계는 상상하지 않는다: AI가 네안데르탈인을 닮은 이유 본문

[강남 소비자저널=유준형 칼럼리스트]

며칠 전, 누군가의 요청으로 비즈니스 사과문 초안을 AI로 써 보았다.

문장은 매끈했고 논리는 완벽했다. “잘못을 깊이 반성한다”는 말도, “재발 방지에 최선을 다하겠다”는 약속도 빠짐없이 들어 있었다. 그런데 이상하게도 읽는 사람의 마음이 풀릴 것 같지 않았다. 틀린 말이 없는데, 닿지 않았다. 그 순간 떠오른 생각이 있다.

기계는 상상하지 않는다.

여기서 말하는 상상은 ‘새로움’이나 ‘기발함’이 아니다.

여러 인문학·철학·윤리 논의를 종합해 보면, 상상은 대체로 세 요소가 함께 움직일 때 비로소 힘을 갖는다. 첫째는 의도다. “왜 이 일을 해야 하는가”를 스스로 묻고 목적을 세우는 힘이다. 둘째는 상징이다. 보이지 않는 의미(규범, 약속, 이야기)를 만들어 타인과 공유하는 힘이다. 셋째는 책임이다. 선택이 낳을 결과를 감당하겠다고 결심하는 태도다. 이 세 가지가 결합될 때 상상은 단순한 창의가 아니라, 의미를 세우고 방향을 정하는 ‘판단’으로 기능한다.

반대로 기계는 이 지점에서 멈춘다.

AI는 능숙하게 문장을 만들지만, 그 문장이 왜 필요한지 스스로 목적을 세우지 못한다. 상징이 사람에게 남기는 상처와 위로를 경험으로 살려내지 못한다. 무엇보다 결과에 대해 책임을 질 수 없다. Bender 등(2021)에 따르면, 거대언어모델(LLM)은 말의 형태는 정교하게 만들 수 있어도, 그 말이 놓이는 현실의 의미를 사람처럼 이해한다고 단정하긴 어렵다. 그러니 AI의 산출물은 종종 정확해 보이면서도, 정작 사람의 마음을 움직이는 결정적 한 끗이 비어 있는 채로 남는다.

바로 여기서 “네안데르탈인”이라는 비유가 의외로 정확해진다. 이 비유는 네안데르탈인을 깎아내리려는 말이 아니다. 오히려 네안데르탈인은 오랫동안 과소평가되어 왔고, 그들도 환경에 적응하고 도구를 다루며 살아남은 유능한 존재였다. 일부 연구는 네안데르탈인에게도 상징 활동의 흔적 가능성을 제기한다(Hoffmann et al., 2018). 그러니 비교의 핵심은 “지능의 높낮이”가 아니다. 정곡은 따로 있다.

AI와 네안데르탈인이 닮았다는 말은, ‘과제 수행’에는 강하지만 ‘공유된 상상’으로 사회의 방향을 세우는 방식이 제한적이라는 점에서 성립한다는 뜻이다.

인간(호모 사피엔스)의 강점은 단지 도구를 쓰는 능력만이 아니었다. 모르는 타인과도 함께 살아가게 만드는 ‘공유된 상상’이 있었다. 규범과 약속을 만들고, 상징과 이야기로 서로를 묶고, 아직 오지 않은 미래를 공동의 계획으로 당겨 오는 능력이다. Tomasello(2014)에 따르면 인간은 타인과 목적과 규칙을 함께 세우는 공유된 의도(shared intentionality)에 강점을 보이고, 이런 협력 구조가 문화의 누적과 확장을 가능하게 했다. 이것이 인간 사회를 크게 만들었다. 반면 AI는 뛰어난 실행자이지만, 공동체가 함께 믿고 지킬 목적을 스스로 발명하지 못한다. 그래서 AI는 ‘왜’를 만들기보다 ‘어떻게’를 수행한다.

이 비유를 더 선명하게 만드는 핵심은 세 가지로 압축된다.

첫째, AI는 ‘왜’를 만들지 못하고 ‘어떻게’를 잘한다. 상상은 목적에서 시작한다. 하지만 AI의 출발점은 목적이 아니라 프롬프트다. “요약해라, 비교해라, 써라”라는 지시가 주어지면 놀라운 속도로 해낸다. 그러나 그 일을 “왜 해야 하는지”를 스스로 세우지는 못한다. 목적을 던지는 쪽은 늘 인간이다.

둘째, AI는 상징을 ‘살지’ 못하고 언어를 ‘맞춘다’. 인간에게 상징은 단순한 표지가 아니다. 돈 한 장, 깃발 한 조각, 약속 한 문장이 사람을 움직이는 이유는 그 속에 경험과 기억과 공동체의 감정이 압축되어 있기 때문이다. AI는 그 압축의 무게를 체감하지 못한다. 대신 그 상징을 설명하는 문장을 능숙하게 조합한다. 그래서 그럴듯하지만, 때로는 비어 있다.

셋째, AI는 책임이 없어서 상상이 판단으로 끝나지 못한다. 인간의 상상은 선택의 윤리와 연결되어 있다. 어떤 말이 누군가를 살릴 수도, 다치게 할 수도 있다는 걸 알면서도 감당하겠다고 결정하는 것이 판단이다. 기술문명이 커질수록 책임 윤리가 중요해진다는 문제의식은 Hans Jonas(1984)의 논의에서 대표적으로 제기된다. 그런데 AI는 그 책임의 주체가 될 수 없다. 책임을 질 수 없는 존재는 판단의 최종 결정을 내릴 수 없다. 그러니 AI의 결과물은 의견처럼 보이더라도, 본질적으로는 생성물에 가깝다. 마지막 책임은 결국 인간에게 돌아온다.

여기까지 오면 결론은 단순해진다.

AI는 뛰어난 해결자이지만, 상상하는 존재는 아니다.

그리고 이 사실은 AI를 깎아내리기 위한 문장이 아니라, 오히려 인간에게 남은 자리를 또렷하게 비추는 문장이다. AI가 자료를 모으고 초안을 만들어주는 시대일수록 더 중요한 질문이 있다. “무엇을 할 수 있는가”가 아니라 “무엇을 해야 하는가”다. 효율이 높아져도 존엄이 무너질 수 있고, 편리함이 늘어도 약자가 배제될 수 있다. 그 균형을 잡는 힘이 상상이다.

나는 그래서 이 시대의 인문학을 “기술을 반대하는 학문”으로 보지 않는다. 인문학은 기술의 속도를 늦추려 하기보다, 기술의 방향을 묻는다. AI가 답을 더 잘 만들수록 인간은 질문을 덜 하게 된다. 하지만 질문을 포기하는 순간, 상상도 사라진다. 그리고 상상이 사라진 사회는 결국 누군가의 삶을 정확하게 설명하면서도 따뜻하게 구하지 못한다.

마지막으로 한 문장만 남기고 싶다.기계가 만드는 것은 답이고, 인간이 만들어야 하는 것은 이유다.기계는 상상하지 않는다. 그러니 이제, 상상은 인간의 책임이다.

'보도자료 및 언론 소비자평가 기본정보 > 강남 소비자저널' 카테고리의 다른 글

| [손영미 칼럼] 한국예술가곡연주회 제200회 기념 공연 18년의 시간, 노래는 어떻게 뿌리가 되는가 (0) | 2026.02.14 |

|---|---|

| [손영미 칼럼] AI 시대, 인간은 어떻게 주체성을 지킬 것인가, 속도의 문명에서 사유의 불씨를 지키는 일 (0) | 2026.02.13 |

| [인물/교수] 유준형, 사회복지학과 교수 & AI 융합 전문가 (0) | 2026.02.13 |

| 제19회 KN541 세미나 겸 『KN541 범주』·『소비의 귀환』 출판 기념회 성료 (0) | 2026.02.12 |

| 『KN541 범주』·『소비의 귀환』 제19회 KN541 세미나 겸 출판 기념회 서울 킹 아지트에서 성황리에 개최 (0) | 2026.02.10 |